二十六岁的月光

“你今年的生日愿望是什么呀?”

看着聊天框上的提问时,我陷入短暂的失神。

今天是假期最后一天,返程的安排使我反而有些放松。离开家乡,坐上列车,一边戴着耳机听自己喜欢的歌单,一边看着窗外的田野与树木路过身边。这时的脑海里会有许多话语自然地浮现出来,最近越来越习惯于这样的对话,与自己对话。

从十年前开始,每一年的生日,我都会给自己写一封信。如她所说,这是独属于我自己的某种方式。

在返回广州的列车上,我希望能把这封信尽量写长一些。

日历的谜底

在我汕头家里的客厅上,始终挂着一本传统的老日历,每一个日子都是一张薄薄的纸,用手搓起来能够沙沙作响。

上边记录了满是神秘意味的符号,包括生肖相冲,包括黄道吉日,应该做什么,应该避免什么,像是一本生活指南,任何安排都需要尊重它的指示。

那时的我充满好奇,写下这本日历的人有着什么样的魔法,能够提前一年,就把这么多事情了解得如此清楚。

每一年末拿到新的日历,挂起来后我总要认真地翻找农历冬月廿日这一天,检索对应的新历日期。仿佛自己的生日,就是这本书里的一个谜底,找到答案的孩子会有属于自己的惊喜。

等到农历生日那天早上,起来吃一锅热气腾腾的豆粉,里边滚着豆腐、猪肉与鸡蛋。当然,舀两个鸡蛋是寿星的特权,其他孩子再馋,也只能从锅里舀走一个鸡蛋。这是传统。

当寿星的孩子,在这一天不用再担心自己做错什么,可以随便看自己喜欢的电视,把课外作业放到第二天再完成,俨然是家里最受宠的孩子。

吹蜡烛也是寿星的特权。很少吃甜食的我们,在这天晚上草草扒拉几口晚饭,只等着妈妈从冰箱里拿出早已订好的蛋糕。这似乎是我印象中,家里除了过节祭神以外,最具有仪式感的时刻。电灯一盏盏地按灭,蜡烛一根根地点燃,一家人围在一起,拍着手小声地唱起生日歌。

最后我闭眼许愿,自己鼓足一口气,吹灭所有的蜡烛——“生日快乐!”

再大一些,住进学校以后,少年们不再看老黄历,宿舍也禁止点燃明火。每个月份都有许多人生日,跟自己同一天生日的比比皆是,于是寿星不再有什么特权。熟悉的朋友们,会在新历12月19日这一天,用新的方式,新的话语,与新的愿望,陪我度过这一天。

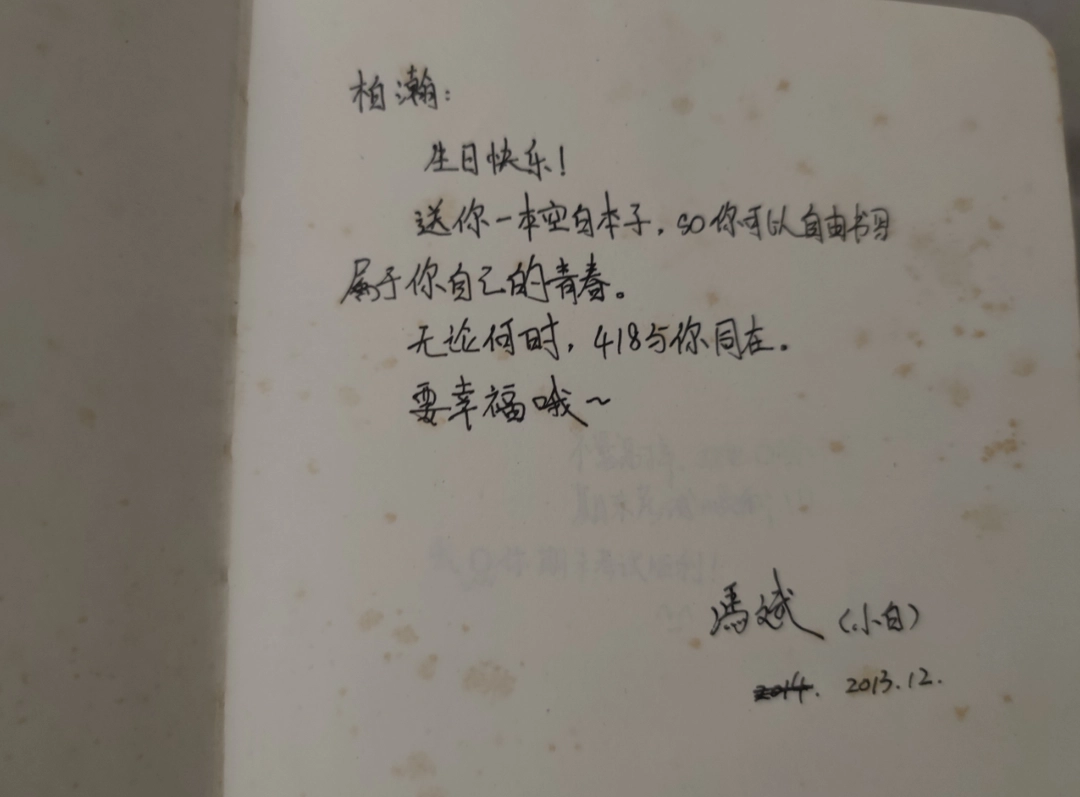

广播突然的点歌,抽屉里的贺卡,扉页上签名的笔记本,一副暖和的手套,出逃学校买的汉堡,填满了我对生日这一天隐秘的期待。

在迅速漏走的流沙里,这一天也成为与朋友们联结的唯一手段。每隔两三年,身边的人来到又离去,只有在祝福的时候,我们将重新对话,记挂起过去某几页的日常。

二十六岁生日这天,恰好是新历第一天。回汕头的海边,看完日落,看到烟花,凌晨收到新年祝福后,心满意足地入睡。

起床后吃上一碗两个鸡蛋的豆粉汤,接受家里人的祝福,中午出去吃海鲜大餐,下午出发回广州。当然,要记得给自己写一封信。

我将自己决定如何庆生,在无人知晓的新生活里。

我不再迷信于那一本厚厚的日历,原来世界上没有所谓的生活指南,预知未来是一个可笑的妄想。所以没有谜底,生活没有唯一答案。

只是面对生日愿望这个问题,我仍在犹豫。

我已远离家乡,也不再是孩子。我的朋友们都有自己的生活,一句生日快乐已十分难得。至于喜欢的人,连声音都已经渐渐模糊。我不再需要过纪念日,生日这一天完全还给我自己。

在这样令人难耐的世界,年龄这种数字,就像是赛道上的公里牌,提醒着你在自己的生活里又走过了多远。随着时间的里程增长,每一年在生命里的比重都将越来越少,从十分之一,到二十六分之一。

这是我无能为力的事情,其中之一。

无能为力的城市

下半年经常习惯于周末去到陌生的地方,戴着墨镜,耳机随机到1812序曲,打量街头上、楼宇里三两成群的行人,匆匆忙忙。在动荡的交响乐中,我开始想象他们有什么样的生活,正奔赴哪一处场所,睡觉前最后一个想法会是什么。

似乎这么想着,我也可以成为人群中的一员,坐上一列方向未知的列车,与陌生的友人交谈,在这个城市从零开始新的生活,例如去上海,深圳也行,重庆和长沙还得再看看。

而广州成为了最后所有幻觉的归属。梦醒之后,我总要回来这里,等同于现实。

降温的那天,董大来了一趟广州,在天台上我们围着炭炉,吃着羊肉煲。

“为什么不喜欢广州呢?”她侧着头问道。

我轻轻敲着桌子,思索着答案。

“我觉得广州吃的很多,冬天没有那么冷,”她继续说道,“也比较有人情味。”

在跟董大讨论“归属感”这个话题时,我浮现出来的第一个关键词,是广州。

是的,每次回来坐进地铁,在人群的包围里我总会泛起一股亲切感。相似的脸庞、同样的穿着、熟悉的声音,构成了我对这片土地奇妙的归属感。

坐在这趟从家乡出发的列车上,我对于目的地“广州”的感受,也是“返回”,而非“前往”。

硬要说的话,雨季漫长到情绪湿透,人们在闷热空气中起起伏伏,地铁拥挤时好像没有尽头,都可以成为我逃离这座城市的理由。

只是无能为力的感觉,在其中最为真实。

每到年底轰隆作响的挖掘机,似乎表明这是一座需要不断改变的城市。赖以行走的道路被挖开,天河北路上的1200BOOKSHOP也会打烊,东圃开了12年的百货商场宣布闭店,生活在许多个微小的瞬间焕然一新,而我无能为力。

它时刻提醒我,这不是你的城市。

在离我家十几公里的山野里,有一个收留了很多动物的救助基地。有时周末无事,很想奈奈的时候,我会去那里帮忙拔草扫地,顺便撸一下小猫们。

基地里的动物也并非都能领养出去,有些落下病根,有些不够友善,有些年纪已经很大,比如黑仔,一条毛很厚的大黑狗。彭叔说它太老了,牙齿都掉差不多了,所以才得以从恶犬区放出来溜达。

每次我离开时,看着栅栏里的狗子们热烈地摇着尾巴,抬着头满脸期待时,我总能从它们眼睛里看到无能为力的自己。外边的世界并非无边无际,房屋不一定能让灵魂安定,我像是在安慰它们。

那时我大概是恐惧的,不敢去推测它们的未来,也无法直视自己生活的底色。雨季太漫长了,让人觉得永无尽头,每个街道都可能突然把情绪浸湿,而阳光缺席了整整一个月之久,让人以为它再也不会来到。我在基地里成为它们的同类,等待有人把我带出这种生活。

”其实我挺喜欢这里的。”

我咬下一口羊肉,接着回答:“只是太熟悉了,对它越熟悉,害怕的东西越多。”

我是这样一个矛盾的人。

坐在出发大厅时,我总好奇,列车驶进站台前要如何打扫,不同的列车的班次如何排列,轨道两侧的鸟儿是否也会惊叹于这庞然巨物。

尽管是些对现实没有作用的知识,可是好像只要对它们多几分熟悉,我就可以诞生出些底气。仿佛通晓背后的规律之后,生活便多了分宿命感,一切如有神助。

消除了陌生感带来的恐惧,链接越多,焦虑也随之而来。任何事物,在你认识它更多以后,都好像变了个样子。

八月底,路过游泳池的时候,想起来自己一直有个学游泳的心愿,于是进去试课,报名。很快的,不到几天,我已经可以自己游得很远。

在那之前,每次面对江河时,我的敬畏感总是由根而生,像是被母亲深沉的爱所托举,难以脱离。

而后,我意识到在水里浮沉的自己,即是命运的创造者,幸福与痛苦的感受都取决于我。当我把脸沉进水面,世界空无一物,没有声音,没有恐惧。

原来没有造物主,困阻的情绪、新鲜的定义与丰富的体验,都只是我的感受集合。

而我们总是对此毫无准备,在焦虑过后,事物变得平淡,人也变得无趣。所以短暂地远离广州,反而能让自己获得一些安定。

守夜人的恐惧

“不要去做回忆的守夜人。”新历生日那天,收到王老师给我写的信,里边有这样一句。

小时候,我阅读童话故事时,总会幻想自己就是海面上小小灯塔里的守夜人,生活在世界上最安静的某个角落。

守夜人不需要在夜里做梦,也不害怕黑暗。汹涌的海浪,成堆的金币与诡魅的女妖都与我无关,我躲在小小的房间里,有自己的书本与蜡烛。

大大小小的船只经过我,因为我的灯火而欣喜。有时他们给我留下一些物资,但我不必开门答谢。

但为什么,守夜人甘心躲在这个地方?我那时不明晓他在逃避什么。

在柳州的下午,我们登到了马鞍山顶。许多人举着手机,守候着傍晚6点50分,整座城市一齐亮灯的那个瞬间。

虽然还没到冬天,但山顶的风依旧带着寒意。我缩着身子,躲在长廊的阴影中,想象自己脑子里有个本子,专门存放这二十多年来做过的傻事,决定把这一天也列入其中。

往前翻很多页,是在大四那一年的冬天,同样是傍晚,我与镕子在白云山上冻得俩手通红,直至华灯初上。

那天晚上的天空是很深沉的紫色,在下山时我不无感伤地想到,这将是我学生时代的最后一个寒假了。

我转头看回白云山,低声说:“将来我肯定会记住这么一个傍晚。”

每次我这么想的时候,都是冒着点傻气的。比如在华文散步时,傍晚六点半路灯会准时亮起,整个学校就一片接连一片地明亮起来,我们总会拥抱对方。那时我也觉得自己应该要记住这种感觉,即便是虚妄的,即便越来越远。

在我努力记忆起这种关于爱的感觉时,身边突然开始了倒计时。三,二,一,一片欢呼声中,在这么一个平平无奇的时刻里,沉寂灰暗的高楼苏醒过来,灯光沿着柳江将城市包围,车流是冒着红光的热血,注入了一片灿烂的夜景,人们的眼睛随之熠熠生辉起来。

我鼻子被冻得通红,反复跟自己说,别怕。

有一次因为吃了生牛肉而肠胃炎,在酒店一个人发着烧,吃下布洛芬后躺着努力试图入睡。

梦里无数次出现她的脸庞,我们戴着同一副耳机,便当盒里传出牛肉丸的香味,我为她系上红色的围巾。

在广州塔下的长椅,她依靠在我怀里流着温热的眼泪,告诉我在六年后的春天,她将带着大包小包,离开漏水的公寓前往大溪地。所以我们要提前说再见了,再见。

最后一次接吻时她的眼泪依旧温热。我说不要走,我发烧了很需要你,我有一些难受。于是她握着我的手,一直小声地说没事,我在,我在。

醒来后,我想起来她在八百公里以外的广州,而我们也并不能对话。

我想守夜人恐惧的或许就是改变这件事情,希望灯塔永远明亮,希望海面永远不会上浮。他在人间一定是个像我一样脆弱又矫情的家伙。

如果无法意识到某些事情,光靠自己是无法改变的,背负的责任就过于沉重,随之而来的焦虑便会吞没。所以不要做回忆的守夜人,因为过去无法改变。

别怕鸡蛋花再一次盛开,别怕电动车从身边经过,别怕踩到落叶,别怕路灯亮起,别怕过去。

明月应似我

但即便不再害怕过去的画面,对我而言仍不意味着舍弃。

三月她搬出去后,我一个人留在荔湾的房子里,整理所有剩下来的东西。因为收拾得很辛苦,忍不住跟她诉苦。她告诉我,搬家就是这样一个必须要断舍离的过程,不可能什么都保留住,就像新的生活。

我很不喜欢搬家,每次住进新的房子,都要重新适应开关的位置,更换中意的灯泡,思考网线要如何布局。直到哪一天凌晨起床,我可以摸黑走到客厅,才算是完全适应了这里,这往往要花上两三个月。然而在广州租房的日子里,或者因为工作,或者因为恋爱,每一年我都需要搬家,从东至西,从南到北。

我最不喜欢的,是每次搬家前审视自己生活里的每一样东西。藏在角落里的物件,夹在书本里的某一张纸条,重新拆装的家具,都在提醒我过去日子里的某个自己,已经悄无声息地断开了连接。

迈向新的生活,一定需要我舍弃什么东西吗?我难过地想着,试图把能看到的东西都装进我的箱子里。

六月用了一个周末来整理相册,翻到高中时的照片。看到当时养的仓鼠,小小一只布丁,背对着我在假装弹钢琴。那是印象里第一只属于我的宠物,叫做小八,我和初恋开玩笑说以后养的宠物,就按一到十用数字命名。

后来它不知道是被猫叼走了,还是自己跑掉了。那一天我找了它很久,最后浑身颤抖地确认了我已失去它的事实。也是那一天,我告别了教室后排的座位,搬到了讲台旁边,开始了自己的高三生活。

看到那张照片时,我好像回到那一天,身子不知觉地颤栗着。当这个世界里有人再一次地回忆起小八时,它好像短暂地再次存活,这是一个独一无二的小生物,唯一存在过的痕迹了。

这也许是我一直不愿意舍弃过去的原因——只要我还记得,他们就还活着。

他们,指的是每一年给我写信的自己。

2023年对我来说是一个尤为特殊的年份,在断了几年的来信后,我与最怀念的2019年重新产生了深刻的链接。

我正式拥有了一份实习,每天晚上下班后,推着自行车路过天寿路上的天桥,看着停滞的车流,幻想未来的工作。也在那一年,我迎来了大学日子里尤为特殊的两场散席,一场是与吵吵在广州吃的最后一顿日料,另一场则是送别奶牛与神医。

我总把这几年的混乱迷茫,归咎于疫情带来的魔幻。春招缺席,朋友出国,生活是一场喋喋不休的自言自语。即便面对朝夕相处的恋人,我好像也只能听到自己的声音。

四月跟吵吵聊天的时候,他说「我们上一次聊天还是在19年,那时候我还在英国。」

「最后一句话是啥?」我好奇地问。

他发来截图,那是在我生日那天。

后来十二月我重新去了一趟上海,见了吵吵、神医和奶牛。大家都是记忆里的样子,变化没有很大到我认不出来,奶牛也还认得我,真好。

飞机从虹桥起飞的时候,正好是晚上,地上的街道与楼宇都织成了一张巨大的光网,在漆黑的大地上捕获我的目光。我在一片轰鸣声中,隔着舷窗,看见七点多送别她登机后,打着哈欠坐回地铁的自己。失魂落魄的样子,怎么这么好笑。

看见忙完一天活动后回到华文的自己,抱着三三,像是被猫安慰的一盏灯,孤单又温暖。那时候的自己,不知道幻想过多少次养猫的未来,在凌晨两点钟有一轮小小的太阳。

看见决定离职那天的自己,站在地铁口吹了很久很久的风,试图把一整天的情绪在外边全部消化,第二天还要陪她妈妈一起出去玩,所以要收拾好心情。

看见拧着一张脆汁鸡零元券的自己,收到退款通知时失去了表情。看见坐在昏暗客厅的自己,沉默着撕碎了深绿的短袖。看见在阳台哭得上气不接下气的自己,想着自己以后过年再也不要回家了。

大地渐渐拉远,所有的灯光都变成一个个的像素,每一个自己都藏在里边。

我许多次想过,要舍弃这样的自己,脆弱的,丑陋的,偏执的。

为此在今年,我有过好长一段时间自虐般的锻炼,试图通过瘦了四十斤,来证明我不是自己。我重新拾起阅读的爱好,如僧侣一般完全封闭自己的世界,汲取书页上的每个文字。我向外走去,逃离熟悉的生活。

我向外走去,路过雨水淌成溪流的番禺大道,路过人群如垃圾般坠落的广州南站。在我出逃这座城市的半年里,我见过落日压弯桥梁的绳索,也见过霓虹醉倒在高楼的玻璃幕墙,宝石般的海面在半山腰的公路上熠熠生辉,千万棵树木从地面拥抱云雾。

我向外一直走到我们曾经约定过的许多地方,才发现落日只会往地平线沉入,城市150米高空看见的灯火闪烁得没有不同,食物里的酸甜苦辣咸,只不过是香料的固定搭配。我们的约定,并没有什么特别的,它就在那里,没有因此更独特。

在寒冷的风里,我的心情愈发坚定起来。我已可以独自跋涉冬天夜晚的海滩,也不害怕每个灯亮的时刻,我甚至能够勇敢地表达自己的祝福。世界留给我们的诗篇如此之长,以至于我只有短短一生来得及续写,所以无需舍弃自己。即便是难过的,矫情的,也是我的诗篇。

我越发警惕自己毫无用处的品味,我读了什么书已不重要,我听过的歌也无需在意。我只在乎我自己如何,我做了什么,我创造了什么。

我要随心所欲地使用文字,我要无限放大自己的敏感,我清楚地知道自己将在这样的回忆守夜很久。但没有关系,这里不是极夜,我也正在跋涉。

翻过了2023年的最后一天,并没有什么翻天覆地的变化发生在我身上,那并不现实。新年的第一天。就如同过去千千万万个寻常的日子,命运在其中悄无声息地涌动,我学会接纳每个焕然一新的微小瞬间。

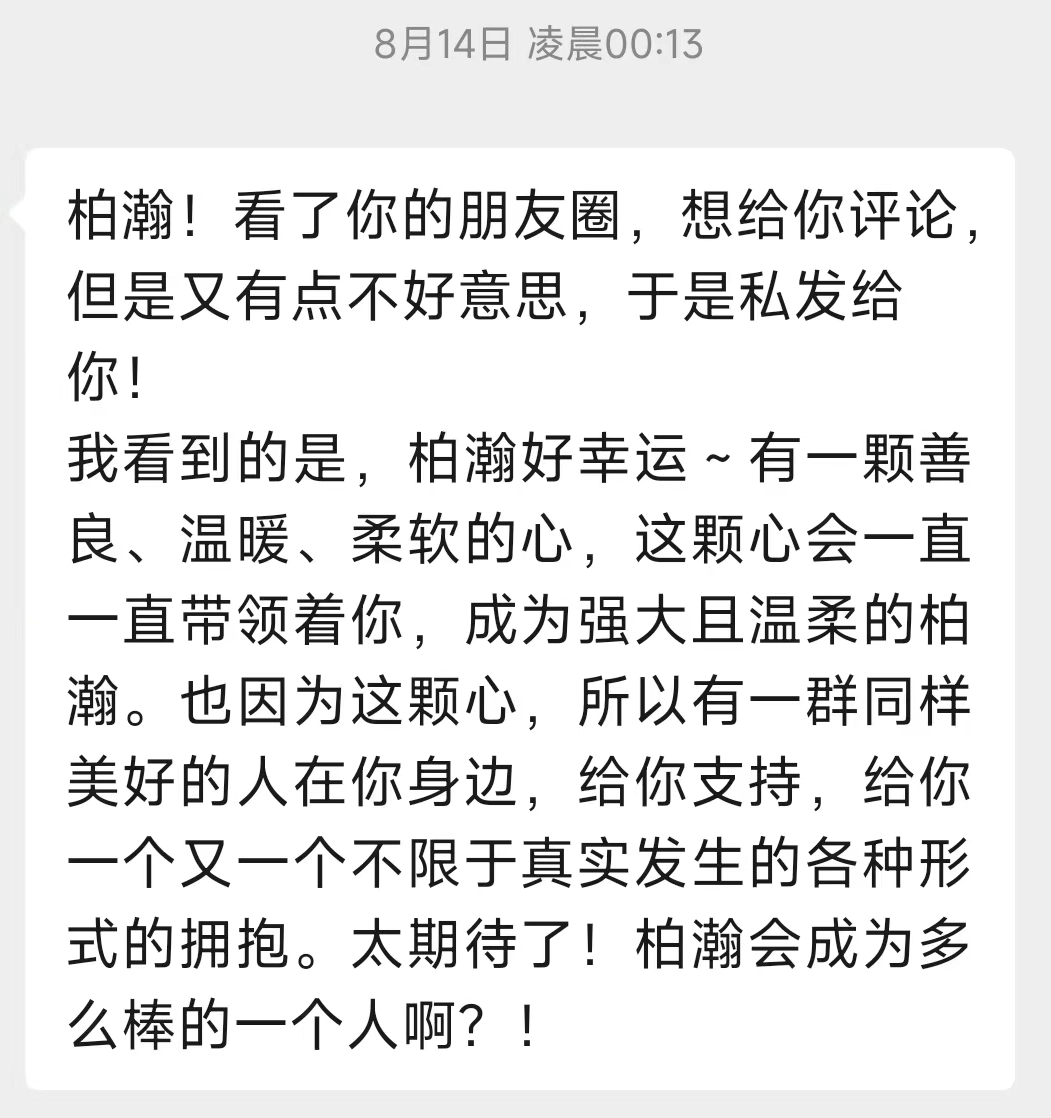

八月从肇庆徒步回来后,收到一位并不经常联系的朋友鼓励。虽然只是短短的一段话,却在很多时候,让我向那个强大又温柔的自己努力迈去。

返回广州的小家,我点起礼物里的香薰,醇厚的木质香缓缓弥漫房间。窗外有烟花声陆陆续续地响起,在二十六岁的晚上,我的月光忽而照到了许多个并不坚强的自己。

生日快乐,柏瀚。

我的愿望是坚定与赤诚。

很喜欢今年收到的礼物,爱来自王老师